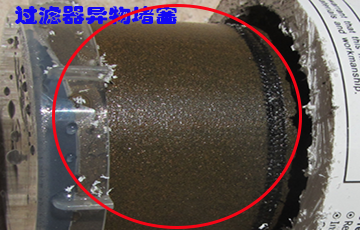

极视科技过滤器异物堵塞识别视觉开发服务介绍

在工业流体处理、制药生产、食品饮料加工及环保水处理等领域,过滤器是保障系统稳定运行的核心组件。然而,异物堵塞(如颗粒、纤维、油污等)会导致流量下降、压力异常甚至设备损坏。极视科技依托高精度计算机视觉与深度学习技术,为客户提供过滤器异物堵塞实时识别与预警的定制化解决方案,覆盖算法设计、开发部署到场景落地的全流程服务,助力客户实现“预防性维护”与“零停机生产”。以下从技术、流程、周期、场景、部署五大维度展开介绍。

一、技术架构:多模态感知与动态环境自适应算法

极视科技采用“透明介质补偿+微小目标检测+三维重建”的创新技术栈,解决过滤器内部异物识别的三大核心难题:

透明介质干扰抑制:

光学补偿算法:针对过滤器材质(如玻璃、亚克力)的透光性,通过偏振片+波长滤波消除表面反光,结合暗通道先验(DCP)去雾模型,提升内部图像清晰度30%以上;

多光谱成像融合:集成近红外(NIR)摄像头,利用异物与流体在850nm波段的吸收差异,增强微小颗粒(直径≥0.1mm)的对比度。

微小异物高精度检测:

基础模型:基于NanoDet-Plus轻量化网络(参数量仅0.95M),结合Swin Transformer注意力机制,平衡检测速度(≥25FPS)与精度(mAP@0.5:0.92);

小目标优化:引入HRNet(高分辨率网络),通过并行多尺度特征融合,保留异物边缘细节(如纤维状异物的长度、弯曲度);

抗干扰设计:在损失函数中加入Focal Loss+Dice Loss,抑制流体波动、气泡产生的误检(误报率<0.5%)。

三维堵塞程度评估:

双目视觉重建:通过SGM(Semi-Global Matching)算法计算异物深度图,结合过滤器容积模型,量化堵塞体积占比(如“轻度堵塞:5%~15%”“重度堵塞:>30%”);

时序分析模块:基于3D-CNN+LSTM,分析连续10秒内异物堆积速度,预测堵塞发展趋势(如“2小时内将触发高压报警”)。

二、开发流程:从需求到落地的五步闭环

场景调研与数据采集:

深入客户现场,分析过滤器类型(如袋式、膜式、旋风分离器)、流体特性(粘度、透明度)、异物类型(颗粒、纤维、油污);

采集10,000+张标注图像(含不同光照、角度、堵塞程度),构建专属数据集,并标注异物位置、类型及堵塞等级。

算法开发与训练:

基于PyTorch框架实现NanoDet-Plus-Swin模型,在NVIDIA A100上训练200轮;

采用Copy-Paste+MixUp数据增强:将异物图像合成至不同背景(如透明流体、金属滤网),提升模型泛化能力。

测试与优化:

在客户真实场景中测试,记录误检/漏检案例(如将气泡误判为纤维);

针对性优化:增加运动补偿模块,通过光流法消除流体波动对检测的影响;引入纹理特征提取(LBP+GLCM),区分异物与滤网结构。

部署环境适配:

根据客户硬件条件(如嵌入式设备、工业PC),优化模型量化方式(FP32→INT8),减少推理延迟;

提供SDK包(支持C++/Python调用)及OPC UA/Modbus协议接口,无缝对接客户现有PLC/SCADA系统。

三、开发周期:标准化与定制化的灵活交付

| 项目阶段 | 标准化周期 | 定制化周期 | 说明 |

|---|---|---|---|

| 场景调研与数据采集 | 1周 | 2~3周 | 需客户配合提供现场访问权限及设备接入支持 |

| 算法开发与训练 | 2周 | 3~4周 | 定制化项目需额外进行数据增强与模型调优 |

| 测试与优化 | 1周 | 1~2周 | 包含现场联调与误报率压缩(目标<0.3%) |

| 部署与交付 | 1周 | 1~2周 | 涉及硬件适配与系统对接 |

| 总周期 | 5周 | 7~11周 | 复杂场景(如高温/高压流体)可能延长2~4周 |

四、应用场景:覆盖工业全链路过滤系统

制药与食品饮料行业:

识别药液/果汁过滤器中的纤维、胶体异物,避免产品污染;

联动CIP(就地清洗)系统,当检测到“重度堵塞”时自动启动清洗程序,减少人工干预。

石油化工与能源领域:

监测原油过滤器中的砂粒、蜡块堵塞,预防高压泵损坏;

结合压力传感器数据,构建“视觉+物理”双模态预警模型,提升故障判断准确性90%。

环保水处理系统:

识别污水过滤器中的塑料碎片、毛发等异物,优化反冲洗策略;

通过堵塞程度热力图,定位滤网局部破损位置,指导精准维修。

五、部署方式:灵活适配多样化硬件环境

边缘计算部署:

硬件:NVIDIA Jetson AGX Orin(算力275TOPS)或华为Atlas 500 Pro(功耗25W);

优势:本地化处理,数据无需上传云端,满足制药/食品行业对数据隐私的严苛要求。

工业PC部署:

配置:Intel Xeon E5-2680 v4 + NVIDIA RTX A4000,支持16路摄像头并发分析;

场景:适用于大型化工产线,需同时监控多个过滤器组的场景。

端侧部署:

设备:巴斯勒(Basler)工业相机+RK3588开发板,直接运行轻量化模型;

功能:支持POE供电与MQTT协议,无缝接入客户现有IoT平台,实现“端-边-云”协同。

在线咨询

在线咨询

电话咨询

电话咨询

微信咨询

微信咨询

回到顶部

回到顶部